「嘘でしょ…。」子供の頃から何気なく通り過ぎていたその場所に、あの平清盛が20キロもの険しい山道を越えて月イチで訪れていただと!?

しかも、その山の上には、2千人もの人々が暮らす”町レベル”の巨大寺院が存在していたって~!?

第一弾がまだの方はお先にどうぞ。

丹生山田の里が秘める奥深い歴史

神戸市北区の静かな山あいに佇む『丹生山田の里』。この地が秘める奥深い歴史の扉を最初に開けてくれたのは、平安時代末期、日本の歴史を大きく動かした人物、平清盛でした。

神戸市北区山田町坂本

清盛が毎月通った「丹生山」

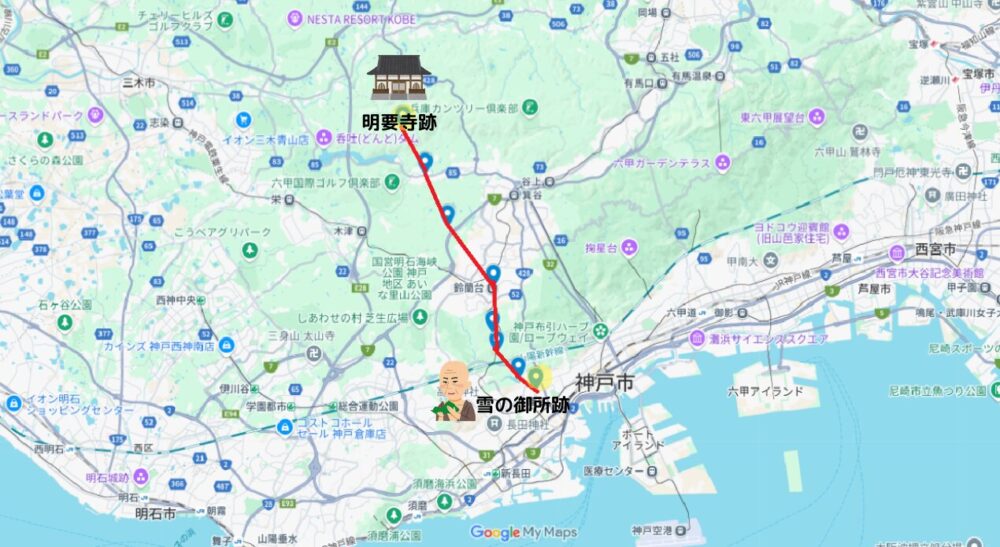

丹生山とは、写真にある鳥居上の左にある山のこと。

1180年、清盛は都を京都から現在の神戸市兵庫区一帯へと移す一大プロジェクト「福原遷都」を決行します。

新しい都にも守護が必要――そう考えた清盛は、京都の聖地を福原に「再現」していきました。たとえば、石清水八幡宮 → 六甲八幡神社、北野天満宮 → 北野天満神社、といったように。

そして、都を鎮護する霊山として選ばれたのが、ここ丹生山。

この山には、もともと明要寺(丹生寺)という由緒あるお寺がありました。清盛はこの寺を復興し、自ら参詣するようになったと伝えられています。

なんと片道20キロ!清盛の過酷すぎる参詣路

清盛は毎月必ず丹生山へ参詣したそうなのですが、その道のりがめっちゃハード。

Googleマイマップで当時のルートを示してみたのですが、この辺の土地勘がある人にはわかるはず。山を越え、谷を越え、とんでもない山道ですやーん!!!(平野→烏原村 ※湖底に沈んだ旧村 →烏原川沿いに菊水山の西の谷を北進→鈴蘭台→長坂山→丹生山)

しかも時は平安時代。道は今よりずっと険しく、舗装もされていません。

もちろん清盛さんは自分で歩きません。家来たちが輿を担いで移動したのでしょう。スニーカーなんてない時代。草鞋(わらじ)で20キロもの悪路を山越え谷越え…あぁ、家来の皆さんに同情…。

現代でも徒歩で1日かかる道のり。当時はおそらく2日はかかったのではないでしょうか。

清盛が毎月、丹生山に通い続けた理由

丹生山に参詣する平清盛のイメージ(AI作成)

清盛はなぜそこまでして(家来にそんな負担をかけてまで)、毎月この山を訪れたのでしょうか。

まず前提として、当時の人々にとって「目に見えない力」は、現代とは比べものにならないほど大きな意味を持っていました。天災や戦乱、そして都の行く末までもが、神仏のご加護にかかっている――そんなふうに本気で信じられていた時代です。

港の建設が難航するイメージ(AI作成)

では、なぜ数ある霊山の中で「丹生山」だったのか?そのヒントになりそうな話が、江戸時代に書かれた『丹生山縁起』に残されています。

兵庫の港を整備しようとしていた清盛が、荒波や崩れやすい岸壁に手こずっていた時のこと。どうにも工事が進まなかったので、丹生山の仏さまに祈願したところ、不思議と流れが変わり、順調に進み始めたといいます。そのお礼として、高僧を招き、盛大な法要を開いたとも伝えられています。

こうした成功体験があったからこそ、清盛にとって丹生山は「特別な場所」になっていったのかもしれません。福原京の繁栄を心から願い、夢の実現にすべてをかけていた清盛にとって、この山に祈ることは、大切な「習わし」になっていったのではないでしょうか。

「西の比叡山」として整えられた丹生山

こうして清盛は明要寺に平安京の比叡山にならって日吉山王権現を祀らせ、まさに「西の比叡山」を作り上げました。

時の権力者が毎月欠かさず参詣する聖地。そこには莫大な財と人が注ぎ込まれ、とてつもない大寺院となるわけです。

かつて山の上に存在した幻の巨大寺院!

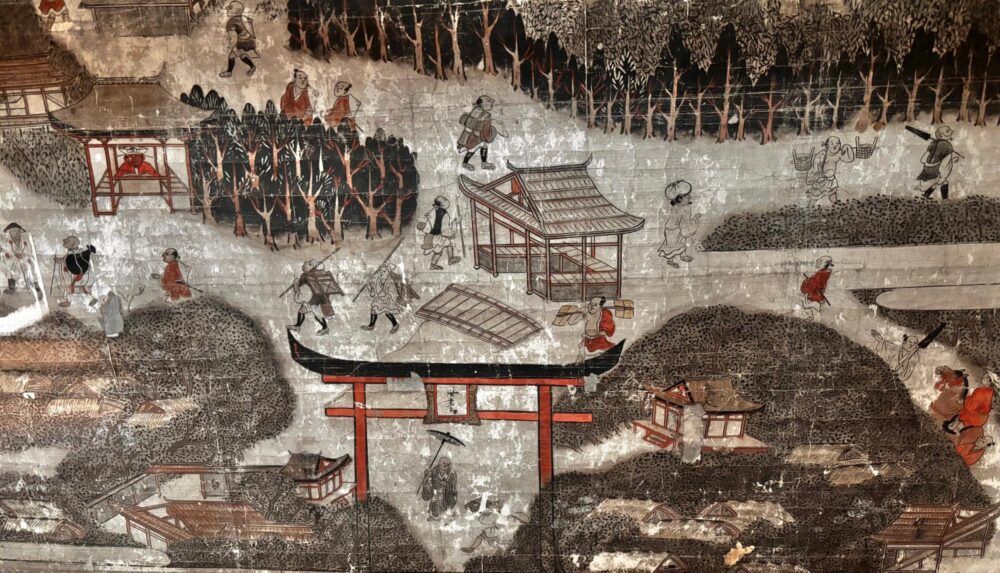

明要寺参詣曼荼羅図(室町時代)

こちらは丹生山のふもと・坂本に伝わる「明要寺参詣曼荼羅図」。当時の明要寺の様子を描いたもので、赤塗の鳥居、門三重塔、講堂、大社、宝形塔、舞台など。なんと50棟以上の建物が描かれています。

ひょえ~!こんなん、もはや町ですや~ん!!これがあの山の上にあったって~!!?

参道には馬に乗った武士や薙刀を持つ僧兵、旅姿の人々や牛馬をひく人の姿も。

まるで「ウォーリーをさがせ!」のように、当時のにぎわいが細かく描かれています。

『西摂大観』が語る明要寺の壮麗さ

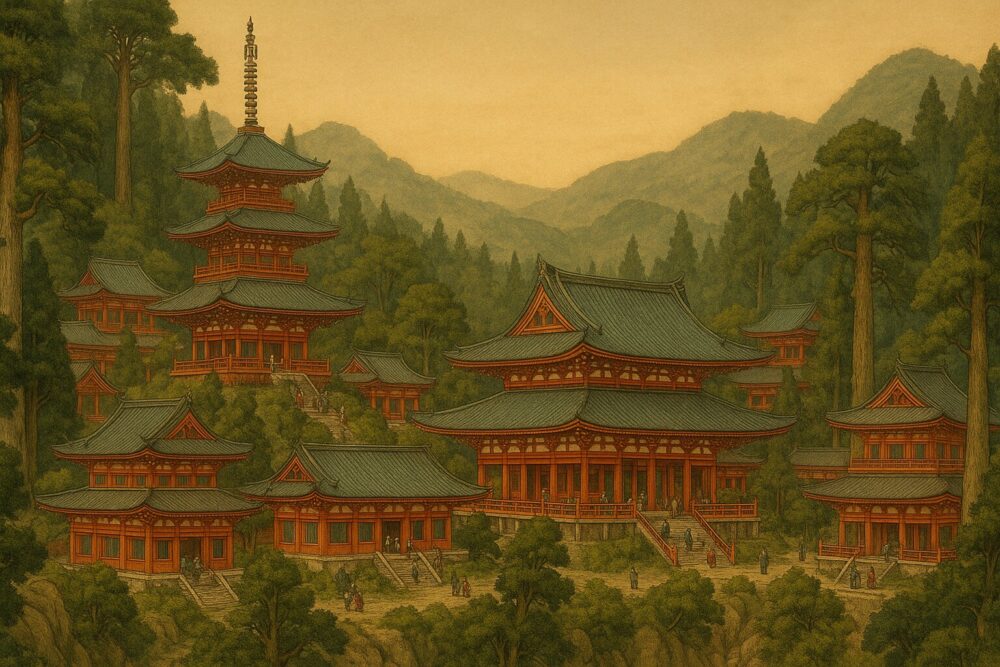

西摂大観の記述に基づく明要寺のイメージ(AI作成)

明治44年に発行された書物『西摂大観』には、明要寺についてこう記されています。

清盛の力により、百棟を超える青緑の瓦屋根の建物が立ち並び、巨大な寺が山を圧するようにそびえ立っていた。老杉や古い檜の間に朱色の彩り豊かな建物が並び、その美しさに惹かれて、近隣だけでなく遠くの国からも人々が絶えず参詣に訪れていた。(※筆者による現代語訳)

”遠くの国” つまり、今でいう県をまたいで参詣者が訪れるほど、有名で美しいお寺だったのです。しかも100棟って比叡山の延暦寺レベルなんですけど!!びっくり!

美意識の高い清盛が再興した明要寺

平清盛のイメージ(AI作成)

平清盛といえば、広島の厳島神社の造営にも見られるように、宗教と芸術を融合させた高い美意識の持ち主として知られています。

そんな”美”を重んじた清盛が再興に力を注いだ明要寺――その建物がどれほど荘厳で美しかったのか、想像するだけで胸が高鳴ります。

上の写真は、現在の丹生山山頂付近で撮影したもの。標高500メートルの山頂からは、淡路島から菊水山まで一望できます。かつてこの地にそびえていた寺院は、まさに夢のような「天空の大寺院」だったのではないでしょうか。

なのに、なぜ今はほとんど知られていないの?そんな”町レベル”の大寺院として栄華を極めた明要寺。なのに、なぜこの地の近くで生まれ育った私ですら、その存在を知らなかったのでしょうか。

大寺院が辿る悲しい運命

焼き討ちに遭う明要寺のイメージ(AI作成)

実はこの明要寺、多くの僧兵を抱える重要な軍事拠点となり、南北朝や室町時代には戦乱に巻き込まれ、激しい争いの舞台となります。

そして戦国時代、明要寺は、羽柴秀吉に敵対していた三木の別所氏に味方し、兵糧攻めを受けていた三木城へ食料や物資をこっそりと運ぶ役目を担っていました。

ルートは、花隈城(現在の花隈駅付近)→丹生山(明要寺)→淡河城→三木城へ。

この行為が秀吉の怒りを買い、明要寺は焼き討ちに遭ってしまいます。千年の歴史と美しい建築が、たった一夜で焼き尽くされてしまいました。

稚児ヶ墓山に伝わる、もうひとつの物語

尾根伝いに逃げる稚児たちのイメージ(AI作成)

この焼き討ちで、多くの僧や稚児(寺で修行していた子どもたち)が犠牲になりました。

「せめて子どもたちだけでも助けたい」そう願ったお坊さんたちは、暗闇の中、稚児たちを帝釈山方面の尾根伝いに逃がします。風雨が吹きすさぶ真夜中の山道、必死の逃避行でした。

けれど、その願いもむなしく、子どもたちは追っ手に見つかり、次々と命を奪われてしまいます。

稚児の亡骸を発見した山田の村人たちのイメージ(AI作成)

後日、後始末に駆り出された村人たちは、山のあちこちに散らばる小さな亡骸を見つけました。

戦いの理由など知らない幼い命。戦の非情さ、悲しさに村人たちは涙を流し、子供たちの亡骸をひとつひとつ丁寧に山頂に集め、ねんごろに葬り冥福を祈って供養したと伝えられています。

そしてこの山は、いつしか「稚児ヶ墓山」と呼ばれるようになりました。

実際に現地を訪れると、稚児たちが逃げたその距離の長さに驚かされます。しかも逃走は夜中の暴風雨の中だったと伝えられています。

そんな過酷な状況で、山道を追われながら小さな足で走って逃げた子どもたち。どれほど怖かったことでしょうか…。

400年の時を超えて、いまも受け継がれる――この地に生きる人たちの優しさと祈りの心

村人たちは亡骸を葬る際、塚をつくり、そのそばに椿を植えました。この椿は昭和60年まで確認されていましたが、残念ながら何者かによって破壊されてしまったそうです。樹齢400年を超えていました。

その後、平成元年に山田民族文化保存会の手で「2代目の椿」が植えられ、標識柱も設置。平成28年には、傷んでいた標識柱が新たに建て替えられました。

取材を通して私が感じてきたのは、この土地の人の温かさです。そしてこのエピソードに触れたとき、400年前に子どもたちを想って涙した村人たちの優しさとぬくもりが、今もこの里に息づいている――そのことを、心から実感しました。

焼き打ちに遭った大寺院。その後…

焼き討ち後、秀吉自身によって明要寺は復興されるものの、往時の繁栄を取り戻すことはできず、最終的には明治維新の廃仏毀釈により廃寺となります。

山の上に残る、大寺院の痕跡

現在、丹生山の山頂には、かつて明要寺の鎮守社であった山王社が「丹生神社」として残るのみ。そして、明要寺跡の裏手には、かつての大寺院の痕跡を感じる大きな井戸が今もひっそりと佇んでいます。

「きっとこの井戸があったから、山の上で大勢の僧たちが暮らせたんでしょうねぇ」そう語ってくれたのは、地元・山田民族文化保存会の会長、新田さん。

標高500メートルの山頂に、2千人が暮らした、美しい大寺院があった――そんな壮大な歴史が、今はこの里で静かに眠っています。

そして、この山が秘める物語は、まだほんの序章にすぎなかったのです…

◆参考文献

・『山田郷土誌 第二篇』

・野村貴郎『北神戸 歴史の道を歩く』

・山田民族文化保存会『丹生の里だより 第1号~第34号』

・仲彦三郎(編)『西摂大観 郡部』

・小林義一(編)『丹生山田ものがたり 子供の郷土誌』

【取材・文】ともみん

神戸市北区の地域情報を中心に執筆し、不定期で投稿している神戸在住のライターです。

大学卒業後は、大阪・東京・アメリカ・カナダと移り住んだのち神戸へ帰神。やっぱり神戸が落ち着く。

国内の自然を巡るひとり旅にもハマり中で「ともみんタビ」というYoutubeチャンネルで旅Vlogも配信しています。

おすすめの記事

父がここの山田村出身でしたので幼い頃からよくこの地に住む、祖父母の家へ行っていました。稚児墓山の話は何度か聞いたことがあります。昭和までは山田村に祈祷師がいたと父に聞いたことがあります。父の名前もその祈祷師につけてもらったそうです。病気になったり何か悩み事があればその祈祷師の元へ行き、解決しえもらっていたとか。祖父母もなくなくなり、幼かった頃の父の記憶なので、祈祷師の詳細はわからないままです。もしかすると平清盛に関係してたのかも?しれません。