まさか…はじまりは「百済の王子」だと!?

神戸市北区にある霊峰・丹生山。平清盛が月に一度、険しい山道を越えて参詣したと伝わる信仰の山です。

その起源に、朝鮮半島・百済からやってきた一人の王子と、一本の桜の木をめぐる神秘的な伝説が関わっているとしたら…あなたは信じますか?

最初は「まさか」と思いました。けれど、地元の伝承や古文書をたどるうちに、思いがけない点と点がつながり、想像を超える物語が見えてきたのです。

第1~2弾がまだの人はお先にどうぞ。

百済の王子?――地元の方の一言に絶句

神戸市北区山田町坂本

実は平清盛とのつながりは、ネット検索ですぐに出てくる情報です。けれど、私が丹生山の歴史について地元の方からお話を伺ったとき、思いもよらない一言が返ってきました。

「私らは百済の王子が開いた寺やって聞いてます」

……え?百済の王子?

一瞬、頭がフリーズしました。

聞けば、その王子は明石の浜に上陸し、手にしていた独鈷(仏具)を空高く投げた。すると、それが山上の一本の桜に引っかかり――その場所を“聖地”と定めて寺を建てた。

そして、その場所が丹生山だというのです。

独鈷が引っかかった桜の木のイメージ(AI作成)

思わず笑ってしまいました。だってそれ、空海の高野山開創伝説にそっくり。しかも全国には、「異国の偉人がやってきて定住した」系の“あるある伝説”が山ほどあります。

ところが――山頂からの景色、地元に語り継がれる話、古文書に残された記録。それらがつながったとき、「ありきたりな伝説」は“生きた歴史”として姿を現しはじめたのです。

明石海峡が見えた――その瞬間、物語がはじまった

正直に言うと、最初に「明石から来た」と聞いたとき、心の中で思わず突っ込んでしまいました。

「いやいや、ここから明石って遠すぎやん!」

でも、実際に山頂へ登ってみた時、思わず息を呑みました。

――そこから明石海峡大橋が見えたのです。

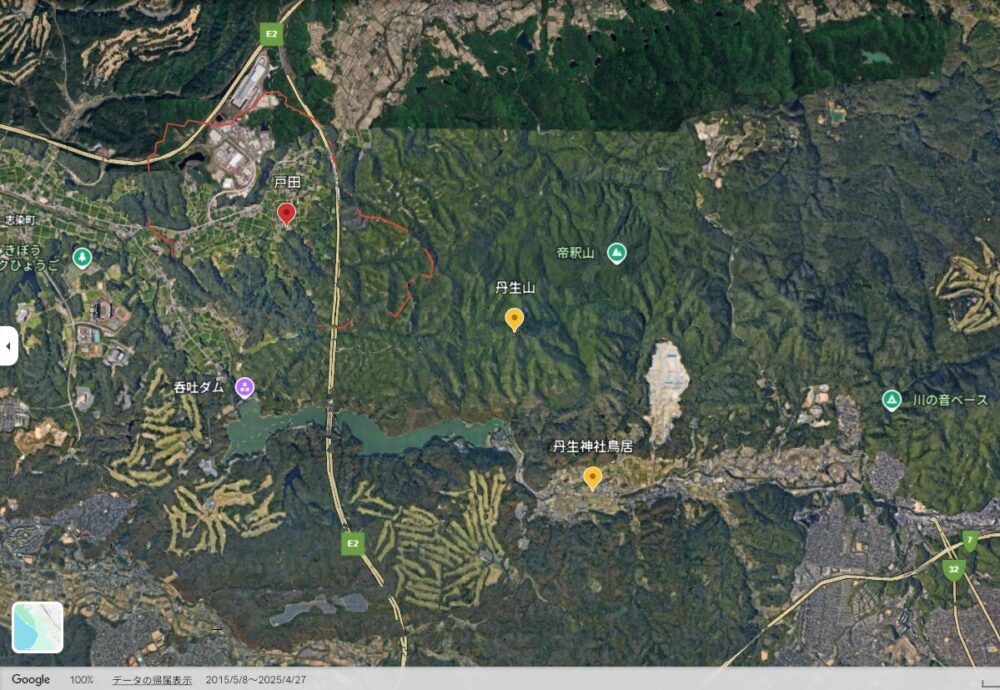

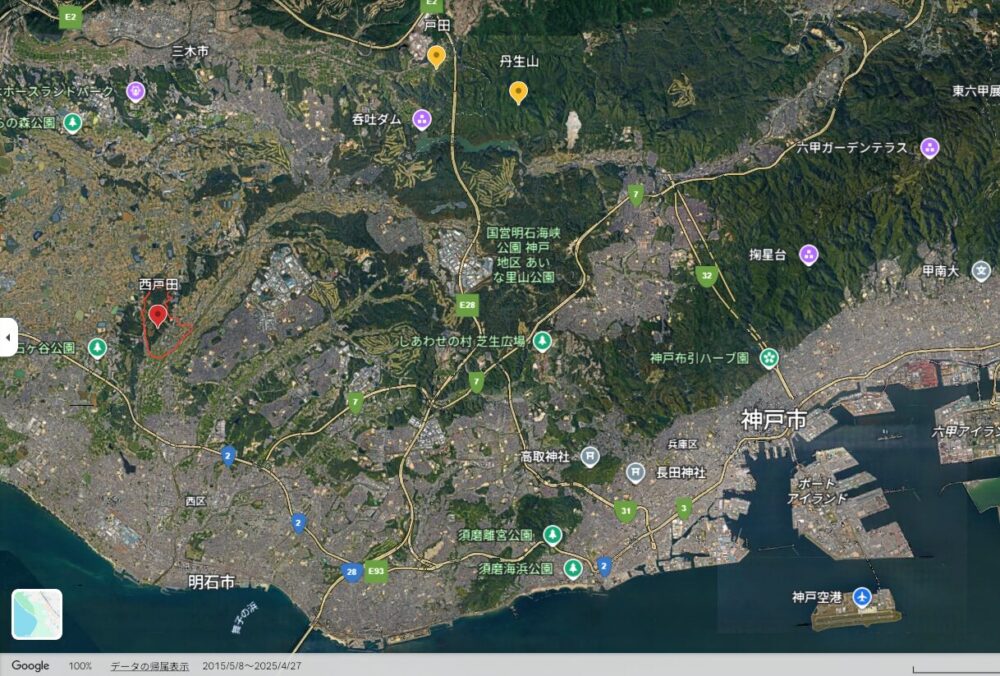

丹生山と帝釈山の間に位置する尾根から見える明石海峡と淡路島

その瞬間、1500年前の王子たちの旅が、ふっと現実味を帯びてきました。

「明石から丹生山へやってきた」――そう語られてきた伝承が、一気にリアルに感じられたのです。

望遠レンズがないスマホでもデジタルズームで明石海峡大橋が確認できました。

そして、その伝説の“はじまりの場所”――独鈷が引っかかったという桜の木は、今も山頂に接ぎ木された姿で静かに残されています。

もしかすると、これはただの作り話ではないのかもしれない…そんな思いが、少しずつ現実になっていきました。

古文書に「百済の王子」の名が刻まれていた

山上に残る独鈷桜(祠の手前)

現地での体感に背中を押され、私は古文書を探し始めました。

背筋がゾクリとしたのは、江戸時代に書かれた『丹生山縁起』(元禄十三年・1700年)にこんな記述を見つけたとき。

童男行者(古記曰く百済聖明帝王子也)篤信佛法造…

「昔、童男行者という者がいた。古い記録によると、この人物は百済聖明王の王子だという」――江戸時代の筆者が、さらに古い記録を引用して、丹生山の開祖が”百済の王子“であると記していたのです。

時を超えて語り継がれる「百済の王子」の名

さらに驚いたのは、この「百済の王子・童男行者」の名が、各時代の資料に繰り返し登場していたことでした。

- 1695年(江戸時代):本堂再興時の勧進帖

- 大正10年:『武庫郡誌』

- 大正14年:『山田村郷土誌』

- 昭和以降:『山田郷土誌 第二篇』『北区の歴史』『志染の歴史』…

確かに、これらの多くは二次資料です。戦国時代の焼き討ちにより、それ以前の記録は失われています。

それでも興味深いのは、江戸時代から現代に至るまで、地域資料が一貫して「百済の王子伝承」を語り続けているという事実です。

でも、本当にそんなことがあり得たのでしょうか?

百済の王子が海を渡り、神戸の山奥にやってきた――にわかには信じがたい話です。

けれど、当時の時代背景を調べてみると、この伝承は決して突拍子もないものではないことが少しずつ見えてきたのです。

舞台は6世紀――日本仏教の夜明け

仏教を伝える渡来人のイメージ(AI作成)

『丹生山縁起』によれば、寺の創建は欽明天皇三年(542年ごろ)。歴史に詳しい方なら、思わず「おっ」と声が出るかもしれません。そう、まさに日本に仏教が伝来したとされる時代です。

当時の日本では、飛鳥寺や広隆寺といった日本最古級の寺院が次々と建立されました。そして注目すべきは、これらの壮麗な建築を支えたのが――海を越えてやってきた百済の技術者や僧侶たちだったという事実です。

さらにその百余年後、660年。

百済王国が滅亡すると、王族や貴族たちが日本に亡命し、河内(現在の大阪府北部)に「百済王氏」として根を下ろしました。彼らはその後、日本の歴史にも名を残しています。

つまり――

百済から多くの人々が日本へ渡ってきたこの時代背景をふまえれば、丹生山の開祖がその中の一人だった可能性もないとは言えないのです。

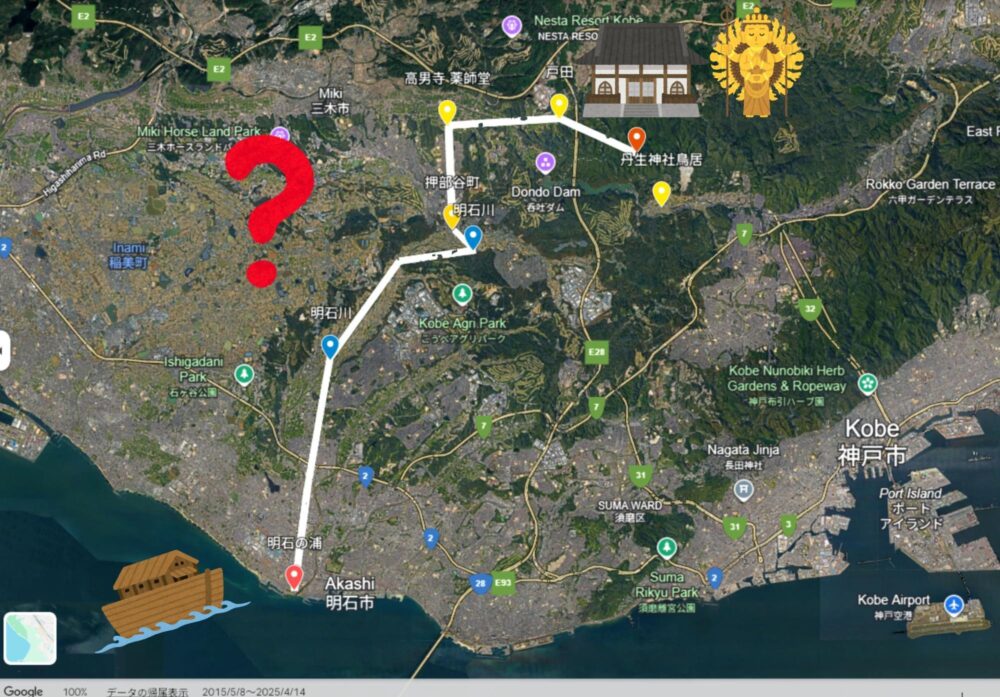

王子が辿った道筋――地図が証明する伝承のリアリティ

私の心をつかんだのは、『山田郷土誌 第二篇』に記された具体的すぎる記述でした:

明要寺伝承によると、王子恵は一族郎党をひきつれて明石浦へ上陸し、そのまま明石川をさかのぼって、押部谷に入り、どの道筋を通ったのか次には志染川上流の丹生山北麓にたどりついている。

実際に地図と照合してみると、明石浦→明石川→押部谷→丹生山北麓というルートには、地理的に矛盾がありません。

よく考えてみれば、水道のない時代、水はまさに命綱。一行全員が命をつなぐには、川沿いに進むのがもっとも自然な選択だったはずです。

そして何より興味深かったのは、このルートの周辺に、丹生山の秘密をひも解く“鍵”のような地名や痕跡が、いくつも点在していたという事実でした…。

山の名前に刻まれた、1500年前の祈りの痕跡

『丹生山縁起』によれば、王子は山中に堂塔伽藍を次々と建立し、奥の院には「梵天帝釈」を祀ったとされています。

そしてこの山は、祀られた帝釈天の名が転じて「帝釈山」と呼ばれるようになりました。

ここで、神戸市民の皆さんに問いかけてみたいことがあります。

私たちがふだん親しんでいる「六甲山地」。その全体が、実は六甲山系と「丹生・帝釈山系」から成り立っていることをご存知でしょうか?

三木市志染のシビレ山~神戸市北区有野町唐櫃のキスラシ山まで、長さ14キロメートルの山の塊が「丹生山・帝釈山系」

六甲山の向こう側――静かに連なる丹生・帝釈の山々は、北区に暮らす人々にとって日々の風景の一部です。

その山の名に、1500年前、この地に仏の教えをもたらした人々の祈りが今もなお息づいている――そう思うと、見慣れた景色がふと悠久の歴史を語りかけてくるような気がしてきませんか?

王子がたどり着いた「丹生山北麓=戸田」

三木市志染町戸田

王子一行がたどり着いたとされる丹生山の北麓――昭和以降の地域資料では、その場所が三木市志染町の「戸田」にあたるとされています。

『北区の歴史』によると、明石に上陸した王子は、一部の人々を農耕民として戸田に残し、自らは丹生山に登って仏寺建立に着手したのだそうです。

清盛以前、丹生山の正面は「北」だった?

「かつては北側が表参道だった」――そんな説を確かめるべく、私は実際に戸田を訪ねました。

ところが、最初に出会った若い住民は丹生山への登山道さえ知らない様子。諦めかけながら何人かに尋ね続けたその時、70代の男性が、こんな貴重な証言を聞かせてくれました。

「丹生山への登山口? あるよ。昔はそこから登っとった。途中に”清水薬師”って呼ばれとる場所があってな。この辺の田んぼに使う水も、みんな丹生山からの清水なんやで。」

戸田薬師堂(三木市志染町戸田)

「清水薬師」――現在、その名を継ぐように「戸田薬師堂」というお堂が登山口近くに再建されています。

また『志染の歴史』にも、「丹生山からの清水が湧くことから”清水薬師”と呼ばれた」という記述が残されています。

清らかな水が湧く場所。それは古来より、人々が集い、祈りを捧げる聖地とされてきました。王子がこの地を選んだ理由も、この清水の存在と無関係ではなかったのかもしれません。

昭和に残っていた「百済」の痕跡

三木市志染町戸田

取材の最後、思いがけない証言が飛び出しました。

「そういえば昔(昭和の頃に)、”百済の……なんとか戸田”って書いた看板が立っとった気がするなぁ」

百済の名が、昭和の時代まで看板として残っていた?

それが王子と直接つながるものかどうかは正直わかりません。けれど、百済との関わりが残されているのは、この場所だけではなかったのです…。

※この看板について何かご存じの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントでお知らせください。

古文書と現代の資料が伝える「舟人の末裔」

さらに『丹生山縁起』には、驚くべき記述があったのです。

- 同行していた舟人は西戸田村にとどまり、その子孫は今も村に暮らしている

- 登拝の際はその子孫に声をかけ、彼らが案内して『船井坊(山上にある寺坊)』に宿をとるのが古来からの習わし

つまり江戸時代には、1500年前に王子を案内した人物の子孫が実在し、代々丹生山への参拝者を導く役目を担い続けていたというのです。

まるで神話のような伝承が、「宿の手配」という実務的な記録として残されている。このように伝説と現実が結びつく形で伝わる例は、そう多くはないのではないでしょうか。

この「西戸田村」は、現在の神戸市西区平野町西戸田に該当すると考えられます。

そして驚くべきことに、平成9年に神戸市が発行した『西戸田 里づくり計画』にも、こんな伝承が記されていました。

西暦600年ごろ、百済の王子・童男行者が明石浦に来着し、西戸田の住人の案内で、丹生山の西(現在の三木市)にある戸田に入り、明要寺と志染の高男寺を開創した。――当村は案内した丹生山の西にあるので『西戸田』という名になりました。

江戸時代の古文書と、平成の地域資料。時を超えて同じ物語が語り継がれている――これは単なる偶然でしょうか? それとも、本当にこの地に百済の王子を導いた人々の末裔が、もしかすると、令和の今も暮らしているのでしょうか。

そして王子一行は、西へ――

この物語は、ここで終わりません。

丹生山にたどり着いた王子一行の足跡は、西方の志染郷(現在の三木市)へ、そして北側の淡河(現在の神戸市北区)へと山を中心に放射状に広がっていました。

坂本、戸田、西戸田、高男寺、淡河――丹生山を取り巻くように点在する「百済」の記憶。まるで王子一行が、この山を中心に新天地を切り拓いていった様子が見えてくるようです。

次回は丹生山の西・三木市へ、そして驚くことに「百済」姓が今も残るという北側の淡河町へと向かいます。

◆参考文献

・『丹生山縁起』(元禄13年)※『西摂大観 郡部(武庫郡北部)』(昭和40年)所収

・『西摂大観 郡部』(昭和40年)

・『西摂大観 上巻』(昭和40年)

・『武庫郡誌』(大正10年)

・『山田村郷土誌』(大正14年)

・『山田郷土誌 第二篇』(昭和54年)

・『改訂版 北区の歴史』(平成8年/神戸市北区役所まちづくり推進課)

・『西戸田 里づくり計画』(平成9年)

・『志染の歴史』(令和3年)

【取材・文】ともみん

神戸市北区の地域情報を中心に執筆し、不定期で投稿している神戸在住のライターです。

大学卒業後は、大阪・東京・アメリカ・カナダと移り住んだのち神戸へ帰神。やっぱり神戸が落ち着く。

国内の自然を巡るひとり旅にもハマり中で「ともみんタビ」というYoutubeチャンネルで旅Vlogも配信しています。

おすすめの記事

すごく面白い記事です。ドキドキしながら読んでいます。