第1~3弾がまだの人はお先にどうぞ。

突然現れた、第二の舞台「高男寺」

ある日、『山田村郷土誌 第二編』をめくっていた私の目に、思いがけない記述が飛び込んできました。

王子恵がひきつれてきた百済人の中には修法道士、医薬師、土工…各技術者と多数の農耕人がいた。丹生山明要寺はかれらの手によって建立されたのだが、恵はさらに、丹生山の西方志染郷に高男寺を創建した。

(※地元の「聞き書き」や「言い伝え」を集めた『山田拾遺』より抜粋)

――高男寺?

調べてみると、寺院そのものは現存せず、明要寺と同じく羽柴秀吉の焼き討ちで失われたとのこと。しかし驚いたのは、「高男寺」という地名が今も三木市志染町に残っていることでした。

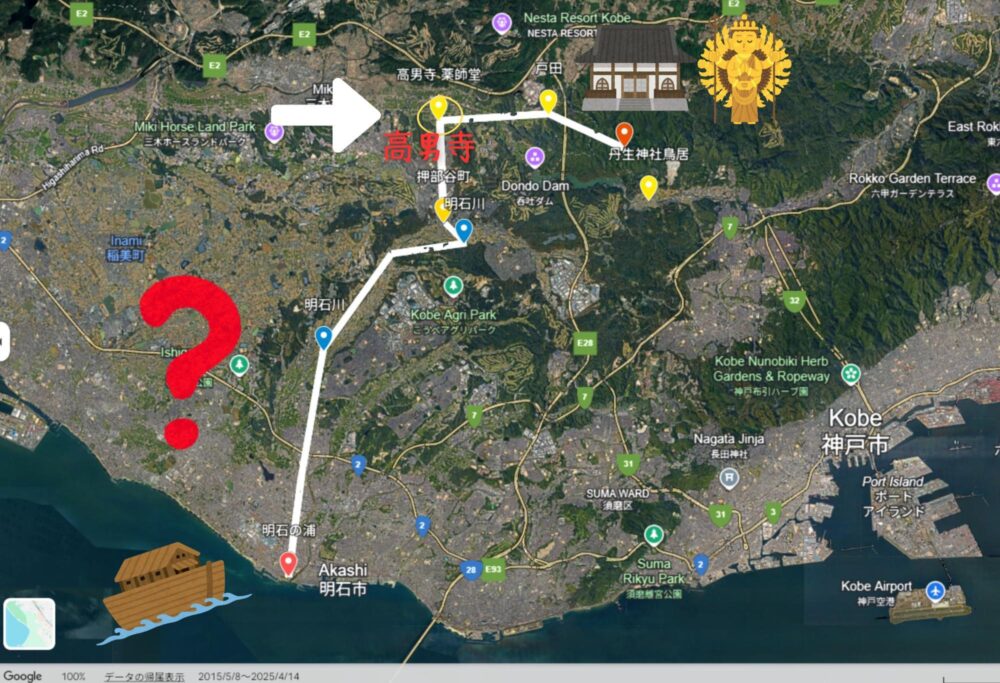

しかも、王子一行が丹生山へ向かったと考えられるルート付近に。

いったいどんなお寺だったのか――気になった私は、高男寺を調べるうち、三木市立中央図書館へと足を運ぶことになりました。

古文書に残された、もうひとつの「百済王子」

「高男寺という、戦国時代に失われたお寺について調べているんです」

司書さんに相談すると、どうやらその存在すら知られていない様子。地元の人々の記憶からも薄れつつある――まるで丹生山の明要寺と同じ運命をたどったかのようです。

これまでの調査経緯を伝えると、司書さんは親身に資料を探してくださいました。そして奥の書庫から取り出してくれたのが、江戸時代に書かれた『高男山・高男寺縁起』(享保19年・1734年)。

抑々當山濫觴往昔百済国王子。童男行者練行地面…

(※訳:この山のはじまりは、遠い昔、百済国の王子・童男行者が修行した地である)

息を呑みました。神戸のお隣・三木に残る古文書にも、確かに「百済の王子・童男行者」の名が刻まれていたのです。

さらに驚かされたのは、その寺の規模でした。

大七堂伽監堂宇。寺院塔頭七拾五坊。比丘寺三拾五坊。都合百十有餘坊並甍。

(※訳:七堂伽藍の堂宇がそろい、七十五の塔頭と三十五の比丘坊があり、あわせて百十余りの坊が存在した)

明要寺に匹敵するような大寺院だったのかもしれない――知られざる高男寺の姿を追う旅が、ここから始まりました。

消えた寺院を探して

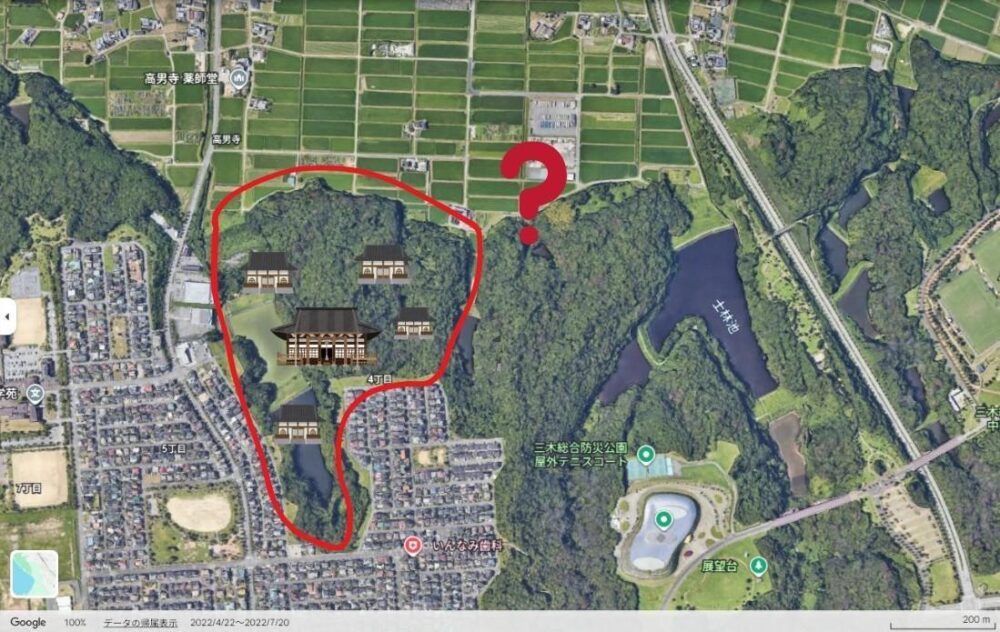

ところが、高男寺は「跡地」として地図に残っていません。グーグルマップで唯一ヒットしたのは、「高男寺薬師堂」という名のお堂のみ。

何か手がかりがあるかも…と現地へ向かうと、のどかな田園地帯に、ぽつんと建つお堂がありました。

高男寺薬師堂(三木市志染町高男寺)

「ここがかつて高男寺…があった場所?」

モヤモヤしながら立ち去ろうとしたその時、ふと視界の先に広がる山並みに目を奪われました。

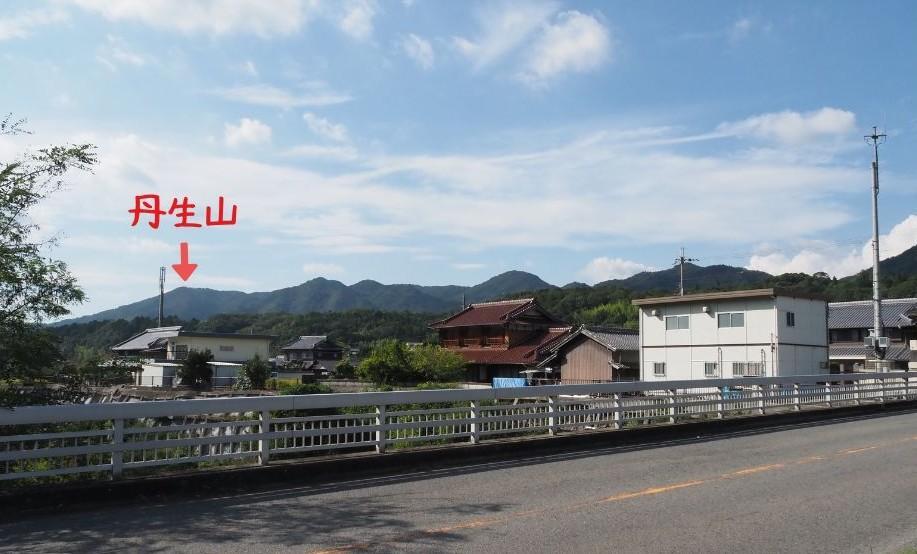

三木市志染町高男寺から東の方向に見える山並み

「あれ?この方向…もしかして、丹生山が見える?」

この風景が後に伝承の謎を紐解く手がかりとなることを、この時の私はまだ気付いていませんでした…。

郷土史家が語った”本当の高男寺”

後日、貴重な出会いに恵まれました。『志染の歴史』の執筆者の一人であり、三木市史編さん委員も務める郷土史家の方に、お話を伺う機会を得たのです。

「実は、あの薬師堂は最近できたものなんですよ」

私が訪れた田園地帯の中の高男寺薬師堂。もともとは背後の山林の中にあったそうです。しかし、地域の高齢化に伴い長い階段が負担となり、令和に入ってから現在の場所に移したとのこと。

背後は緩やかな斜面になっており、山林が広がっている

「では、高男寺全体はどこにあったんですか?」

「伝承では、今は池になっている谷筋にあったとされています」

その場所こそが、「高男寺廃寺跡」と呼ばれるエリア。戦国時代の焼き討ちによって寺は失われ、江戸時代に灌漑用の池が築かれました。

この廃寺跡からは、なんと500箱以上もの瓦が出土。その多くが赤く焼けていたことから、本堂は火災によって焼失したと推定されています。

表紙の写真が該当箇所の池

そして話は、思いもよらない方向へ進みました。

「あの場所からも丹生山が見えたと思います。このあたりで“丹生山”といえば、東の山並み全体を指すんですよ。地元の小学校の校歌にも“丹生山”って出てくるんです。」

なるほど――!

神戸市民が六甲山系の全体を「六甲山」と呼ぶように、この地域では丹生山系の稜線すべてが「丹生山」として認識されていたのです。

物語が繋がった瞬間

そして、決定的な一言が私の中の“点と点”を結びました。

「この土地からは、丹生山から朝日が昇るんですよ」

その瞬間、私の中でずっと引っかかっていた疑問――“なぜ、あの山が祈りの対象となったのか”――が、するすると解けていくのを感じました。

神戸市北区・山田側から見る丹生山は、山並みの端に位置し、特別目立つ山ではありません。

神戸市北区山田町原野

けれど、ここ志染から望む丹生山は、“朝日が昇る山”だったのです。

争乱の母国を離れ、命がけで海を越えてきた一人の王子。明石の浜にたどり着き、そこから明石川を遡って内陸へ――やがて、水と緑に恵まれたこの志染の地に辿り着いたのでしょう。

ようやく見つけた安住の地で、迎えた最初の朝。東の空から昇る神々しい光に照らされた山を目にしたとしたら…

「この山を祈りの聖地にしよう」――そう思ったとしても、不思議ではありません。

この瞬間、私の中でばらばらだった物語が一つにつながったのです。

日の出は古代人にとって神聖で特別な意味を持つ現象とされていました

地中から現れた800年前の祈り

郷土史家の方は、さらに興味深い話を教えてくれました。

「昔から『村が困ったときは、高男寺の裏山を掘れ』という言い伝えがありましてね」

その言葉を信じて掘ったわけではないのですが、明治時代、池の改修中になんと平安時代の経筒が出土。「仁平三年(1153年)」の銘が刻まれたその経筒は、現在兵庫県指定の重要文化財となっています。

地中から出てきた平安時代の経筒のイメージ(AI作成)※実際は須恵器甕の外容器に入った状態で出土

少なくとも800年前、この地で誰かが祈りを捧げていた――その事実が、地中から静かに姿を現したのです。

「困ったときは掘れ」――実は山田の地にも、これとよく似た伝承が“歌”として残されていました。

二つの寺、二つの伝承。それらが紡ぐ物語の全貌にたどり着くには、もう少しこの旅を続ける必要がありそうです。

倭鍛冶と韓鍛冶、二つの火が交わる地

三木市志染町

高男寺について調査を進めるなかで、私はもうひとつの興味深い伝承にたどり着きました。それは、三木が「金物のまち」として栄えるはるか昔――この地に百済から渡来した人々が鍛冶技術を伝えた、という言い伝えです。

たとえば、こんな話が残されています。

- 神功皇后が朝鮮半島への遠征からの帰途、多くの韓人と共に帰国し、その人々が三木の地に住んで鍛冶を行った

- 百済の聖明王の王子恵とともに帰化した人々によって、大和鍛冶に韓鍛冶の技術が融合した

ここにもまた、「百済の王子」が登場していました。これは、何か繋がりがあるのでは?そう思った私は、三木市立みき歴史資料館を訪ね、学芸員の方に話を聞いてみました。

「確かに、三木の職人の間には『渡来系の鍛冶職人が技術を伝えた』という伝承が残っています」

ただし、と学芸員の方は慎重に続けます。

「それが現在の三木金物産業の直接的な起源とはいえません。中世には技術の断絶があり、現在の金物工業との連続性は証明されていないのです。また、渡来系の鍛冶技術伝来の確たる証拠も、まだ発見されていません」

伝承はあくまで伝承。史実と混同せず、両者を丁寧に切り分ける視点が大切なのだと、改めて気づかされました。

しかし、その後の文献調査で思わぬ発見がありました。まさに”史実”として記録された「韓鍛冶」の確かな足跡に出会うことになったのです。

実在した「韓鍛冶」の名――朝鮮渡来の証?

古代の鍛冶職人のイメージ(AI作成)

奈良時代の正史『続日本紀』に、注目すべき人物が記されています。

韓鍛首広富(からかぬちのおびと・ひろとみ)

延暦八年(789年)、彼は播磨国美嚢郡(現在の三木市志染町周辺)の「大領(郡の長官)」として登場します。稲六万束を朝廷に献じ、港を修築した功績により、地方豪族として最高位の官位「外従五位下」を授けられました。

注目すべきは、その名にある「韓鍛首」という称。これは「韓(=朝鮮系)鍛冶の頭」を意味する名とされ、当時の技術者集団を率いる渡来系豪族であったことを示唆します。

つまり、百済の王子・童男行者の伝承が残る丹生山のすぐ西隣、志染の地に「韓鍛冶」を名乗る実在の人物がいた。それが、国家の正史に記録されていたのです。

さらに興味深いことに、この地域には5世紀末頃から渡来系の鍛冶職人が集住していたという地元の伝承があり、広富はその末裔ではないかとする説も存在します。

百済文化と播磨の工人たち――山田郷土誌が語る“もう一つの物語”

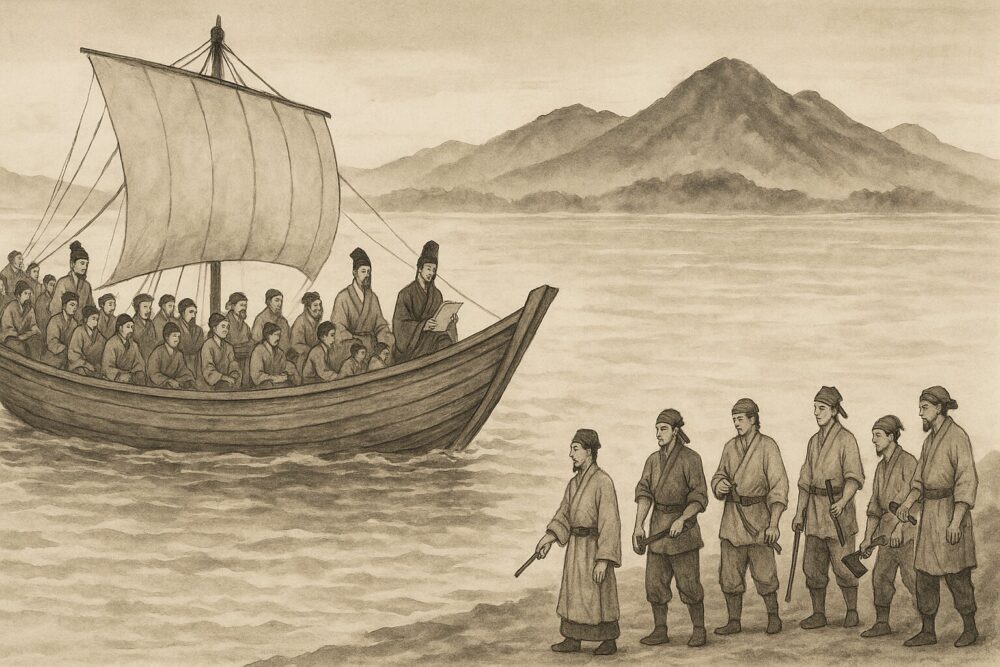

多様な分野の技術者を伴って明石に到着する百済の王子のイメージ(AI作成)

地元の口承を集めた『山田拾遺』には、こんな一節があります。

王子恵がひきつれてきた百済人の中には、修法道士、医薬師、土工、木工、杣人、治金、鍛冶、彫刻、絵画、楽人、蚕祭、織工などの各技術者と多数の農耕人がいた。

まるで、ひとつの文明をそのまま舟に乗せて海を渡ってきたような、壮大な集団移住の記憶――

その伝承と重なるように、播磨では古来の倭鍛冶と渡来系の韓鍛冶が交わり、新しい文化が芽吹いていきました。

そして『続日本紀』という歴史の正史が、それを裏付けるように「韓鍛首」と名乗る人物が実在したことを語っているのです。

伝承と史実が交わる場所

伝承はこう語ります――王子とともに渡来した百済の技術者たちが、丹生山に明要寺を、西の志染郷に高男寺を築いた。

史実はこう語ります――この地には「韓鍛首」を名乗る渡来系の豪族が実在し、播磨の発展に寄与した。

両者に関連はあるのでしょうか。その答えは、もはや時の彼方に消えてしまいました。

けれど、丹生山周辺に残された仏像や伽藍跡の痕跡を見れば、当時この地で信仰を築いた人々の中に、渡来系の仏師や建築工人がいた可能性は十分にある。そこに流れていたのは、確かに百済の風――。

現在の三木市志染町高男寺から見える丹生山系

伝承と史実、その境界線が少しずつ溶け合う場所。

そこに立つとき、1500年前の祈りの声が、鍛冶の槌音が、かすかに聞こえてくるような――そんな気がしてなりません。

物語は、さらにその先へ

次回は、志染に残る“もう一つの皇子伝承”、丹生山の北側・淡河地域に息づく「百済」姓、そして丹生山に今も残る童男行者の痕跡をたどります。

いよいよ、丹生山・百済の王子伝説の最終章!お楽しみに。

◆参考文献

・『丹生山縁起』(元禄13年)※『西摂大観 郡部(武庫郡北部)』(昭和40年)所収

・『高男山・高男寺縁起』(享保19年)

・寺口 馨『「高男山・高男寺縁起」の研究』(三木市立中央図書館所蔵)

・『山田郷土誌 第二篇』(昭和54年)

・宇治谷孟 訳『続日本紀』(平成4年)

・『兵庫のなかの朝鮮』(平成13年)

・『志染の歴史』(令和3年)

・『三木の歴史』(令和5年)

【取材・文】ともみん

神戸市北区の地域情報を中心に執筆し、不定期で投稿している神戸在住のライターです。

大学卒業後は、大阪・東京・アメリカ・カナダと移り住んだのち神戸へ帰神。やっぱり神戸が落ち着く。

国内の自然を巡るひとり旅にもハマり中で「ともみんタビ」というYoutubeチャンネルで旅Vlogも配信しています。

おすすめの記事

丹生山から続く祈りの道。

前回、神戸市北区・丹生山に伝わる「百済の王子」伝説をご紹介しました。朝鮮半島から海を越えてやってきた王子が、山中に祈りの地を築いたという壮大な物語――しかし、この話には続きがあったのです。

実は王子の足跡は、丹生山で終わっていませんでした。