伝統的な農林水産業を営む地域を認定する「日本農業遺産」に、兵庫県生まれの酒米「山田錦」を生産する北播磨・六甲山北部地域、「岩津ねぎ」を生産する朝来地域などが新たに認定されました。

農林水産省は1月、2024年度の日本農業遺産認定分として、兵庫県から2地域と、徳島県と沖縄県から1地域ずつの合計4地域を認定。

新たに認定された4地域

・兵庫県 北播磨・六甲山北部地域「兵庫の酒米『山田錦』生産システム」

・兵庫県 朝来地域「岩津ねぎを核とした資源循環型農業システム」

・徳島県 県南地域「みなみ阿波の樵木林業システム」

・沖縄県 多良間地域「琉球王国時代の『抱護(ポーグ)』が育む多良間島の持続的島嶼農業システム」

画像:日本農業遺産公式サイトより

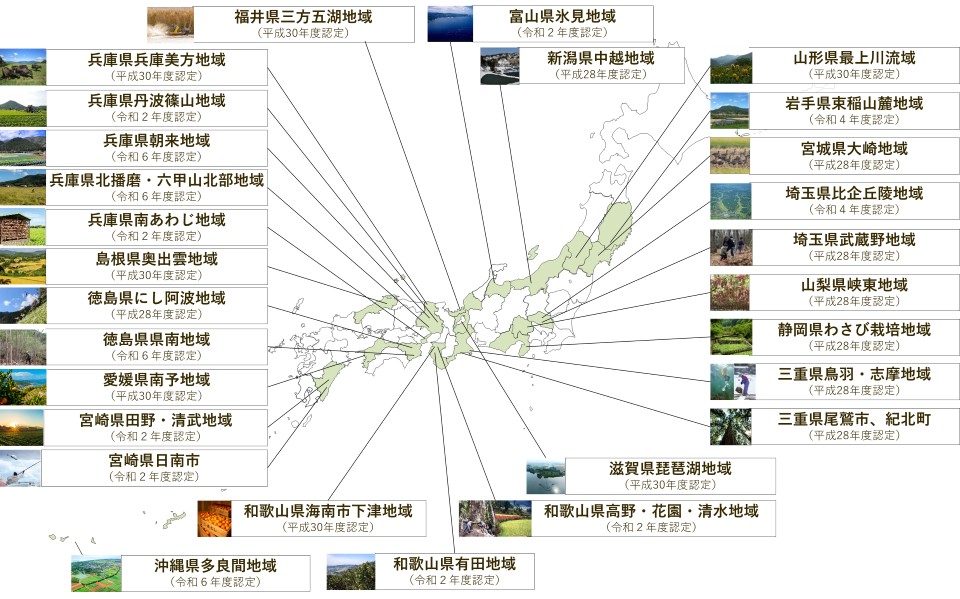

「日本農業遺産」は2025年1月時点で、全国28地域が認定。兵庫県は今回の認定分を含め「5地域」が認定されてます。

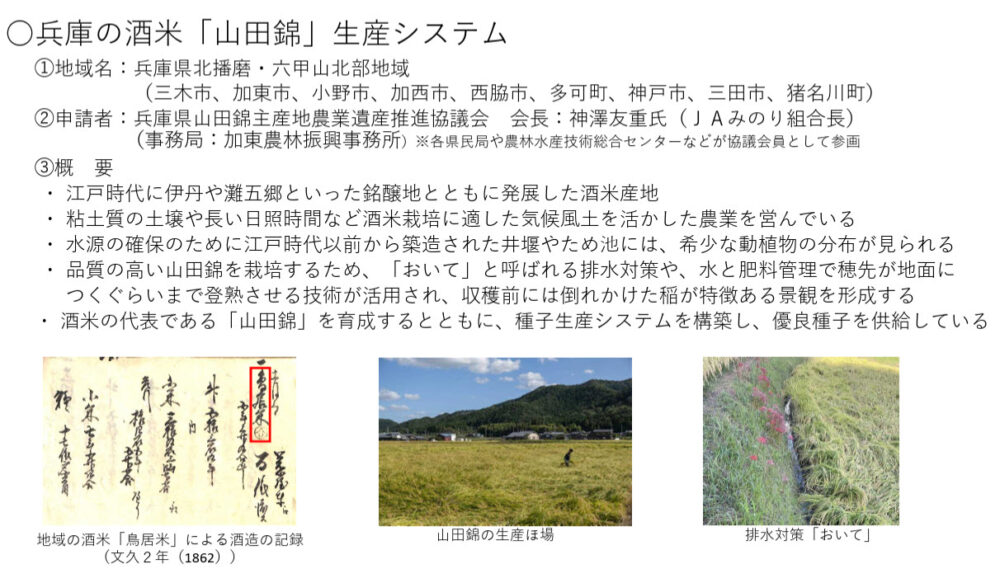

栽培技術、村米制度などで発展した「山田錦」生産システム

画像:発表資料より

酒米の代表である「山田錦」は兵庫県生まれで、全国の生産量の「約6割」を占める一大産地であると同時に、品質の高さでも知られています。

今回認定された北播磨・六甲山北部地域(三木市・加東市・小野市・加西市・西脇市・多可町・神戸市・三田市・猪名川町)では、粘土質の土壌や長い日照時間といった、酒米栽培に適した「気候風土」を活かした農業を営んでいるんだそう。

酒米の「品種特性」や気候風土に適応した「栽培技術」、酒米産地と酒蔵家が結びついて相互に扶助する「村米制度」が継承され、山田錦の厳格な種苗管理を実施。その結果、高品質な酒米の一大産地として発展しました。

2024年5月には、日本農業遺産認定に向けて、さらなるブランド力の強化と付加価値アップのために、県やJA、産地市町などが参加する「推進協議会」を設立。持続可能な「山田錦」生産・産地を目指しています。

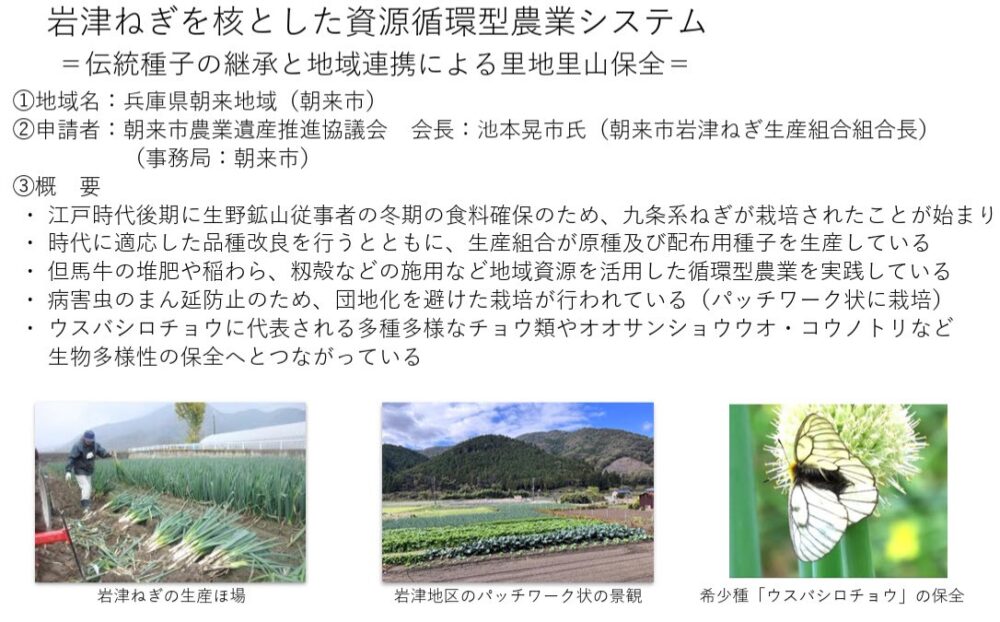

朝来の冬の特産品「岩津ねぎ」を中心とした資源循環型農業

画像:発表資料より

朝来地域(朝来市)では、冬の特産品として知られる「岩津ねぎ」を中心とした「資源循環型農業システム」で、伝統種子の継承と地域連携による里地・里山保全に取り組んでいます。

もともとは江戸時代後期に、「生野鉱山」従事者向けの冬の食糧確保のために、九条系ねぎが栽培されたことが始まりだったんだそう。以後も時代に適応した品種改良を行い、生産組合は原種と配布用種子を生産しています。

但馬牛の堆肥や稲わらなど、地域資源を活用した「循環型農業」も実践しているそうで、多種多様なチョウ類やオオサンショウウオ、コウノトリなど、生物多様性の保全にもつながっているみたい。

パッチワーク状に栽培されているのも特徴で、これは病害虫のまん延防止のためなんだそうです。

日本農業遺産の認定には、世界農業遺産の5つの基準に加えて、日本独自の3基準を足した「8つの基準」と保全計画で評価されるんだそう。今回の認定によってブランド力の向上や、今後も持続可能な地域・システムづくりにつながると良いですね。

◆関連リンク

・日本農業遺産 – 公式サイト

あさみ

「今年こそダイエット」が口癖です。

ライター一覧