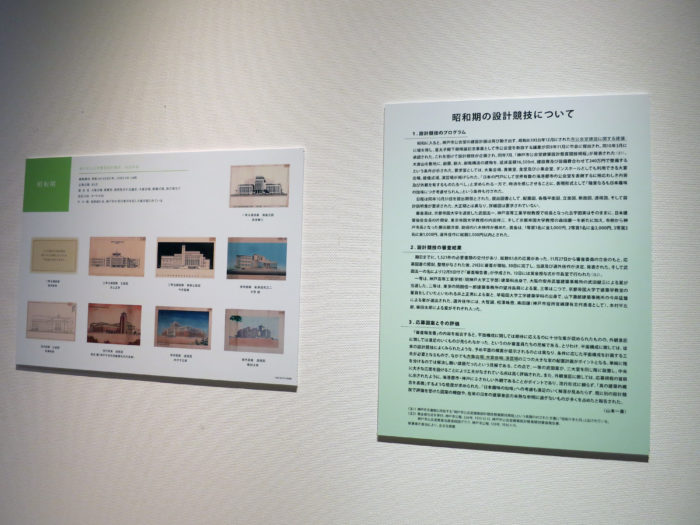

続いて昭和期のコンペ出品作品エリアへ。大型のタペストリーには、戦前の写真と対比させた現在の大倉山が。

昭和期の設計競技については残っている資料が多く、より詳細が分かります。

要求室は大集会場、貴賓室、食堂及び小会議室、ダンスホールとしても利用できる大宴会場、婚礼式場、演芸場が掲げられ、大正期より大きく複雑になりましたが、細かい指定はなく、かなり自由度が高かったようです。

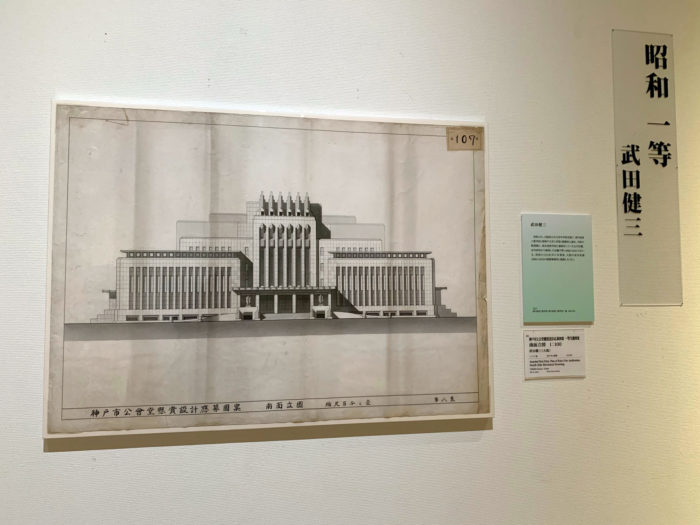

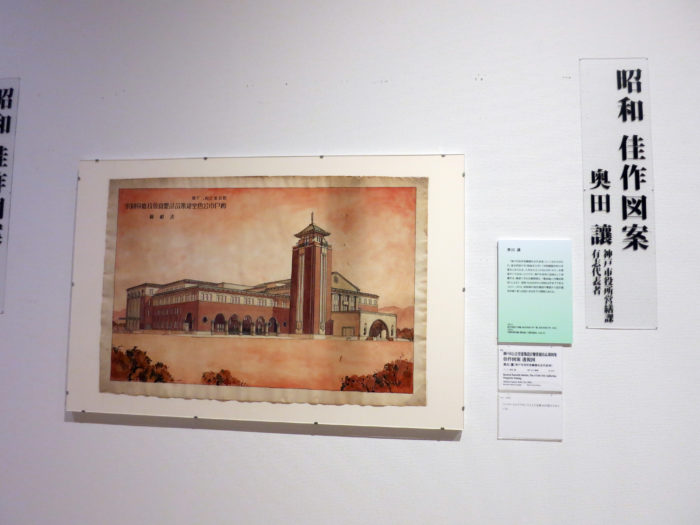

昭和1等の作品。大正期に比べてかなり近代的なデザインになってきたことが見てとれます。

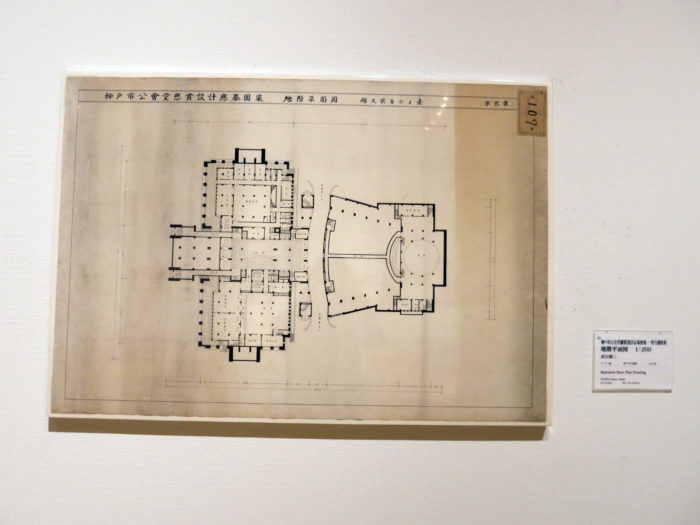

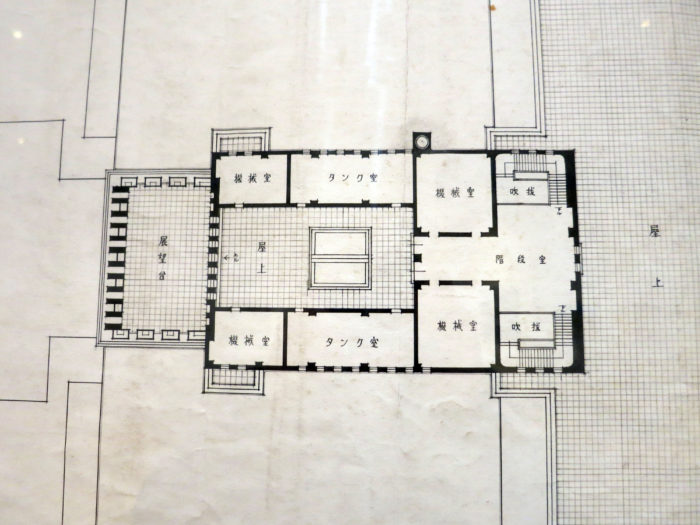

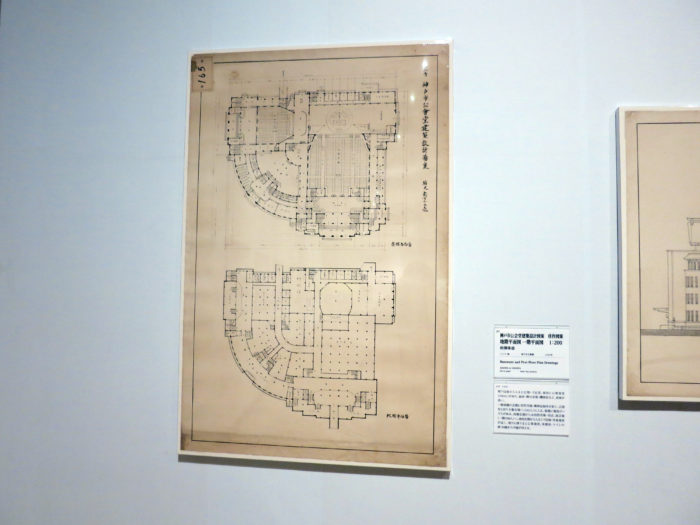

地下平面図には自動車入り口や運転手の控え室が描かれ、トイレも水洗になっています。ちょっとした部分ですが、よく考えると生活レベルに大きな違いがありますね。時代の流れを感じます。

文字もかなり読みやすくなっています。ちなみに、この展示を見に訪れた子供さんが「僕にも読める!」と喜んでいたとのこと。これがきっかけで将来、建築家になったりしたら素敵ですね。

大正期はヨーロッパの影響を受けていましたが、昭和期は部分的に神社や寺院がモチーフになっていたり、切妻屋根と塔状の部分を強調していたりと、日本趣味を取り入れた設計が主流となっていることが分かります。

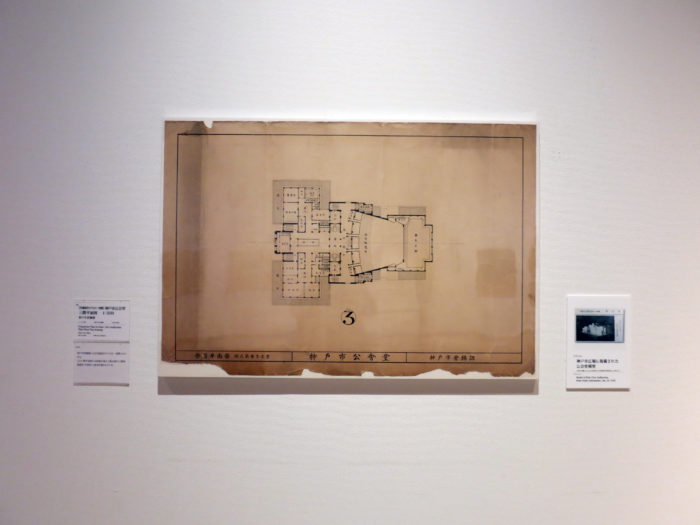

中庭に池があったりして、かなり近代的な表現が用いられるようになっています。ちょっと染みてるのはご愛嬌。

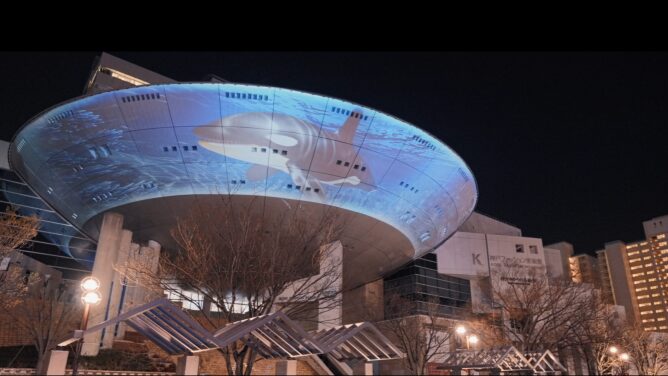

こちらは南西部分にカーブをかけた斬新な設計。人がゆったり寛げる場所として、3階の結婚式場の控え室などに利用され、神戸市街や港が一望できるように考えられています。

昭和期の展示されているエリアも広々としていてストレスフリーでした。もちろん、休憩用の椅子もちゃんと用意されています。

神戸市役所営繕課有志代表者の作品もありました。ファサードのアクセントとして見晴台が設けられているのがポイント。

神戸市役所営繕課による実施設計のうち、第1段階と思われる設計図。昭和期は緞帳や壁画の発注の用意も進められていたらしく、公会堂建設に向けてかなり計画が進んでいたことがうかがえます。

神戸ジャーナル 編集部

ライター一覧